2004年1月17・18日(土・日)

母が亡くなって1年と半年

仏壇には分骨された骨壺が家族を見守るように備えてありました

亡き父の分骨が永平寺に納められていることもあり

そろそろ一緒にしてあげないと寂しいかな・・・と思い

お寺様とも相談して、やはり同じ永平寺へ納骨してあげた方がいいのでは・・・と

もちろんお墓は地元にあるので、そこには祖父母も両親も納められています

母が亡くなって一周期を迎えた昨年の7月、分骨をいつ永平寺へ納めるか考えた末

寒くて大変だろうけど、雪の季節の永平寺が素晴らしいだろうと。。

それに越前蟹も美味しい時期だし(笑)

お寺様にも永平寺にも相談したら

ついでと言ってはなんだけど、度々行ける所ではないだろうし

旅行のつもりで楽しんできて下さいとのアドバイスしてくださり、この日に決まりました。

永平寺は・・・

今から約750年前の寛元2年(1244)道元禅師によって開かれた座禅修行の道場です。

境内は約10万坪(33万平米)、三方山に囲まれた「深山幽谷」の地

樹齢約700年といわれる老杉に囲まれた静寂なたたずまいの霊域に、

七堂伽藍を中心に大小70余棟の殿堂楼閣が建ち並んでいます。

永平寺の開祖道元禅師は、鎌倉時代の正治2年(1200)京都に誕生

父は鎌倉幕府の左大臣久我道親、母は藤原基房の娘といわれています。

8歳で母の他界にあい世の無常を感じて14歳の時比延山横川に出家されました。

その後、京都の建仁寺に入られ、24歳の春、師明全とともに中国に渡り

天童山の如浄禅師について厳しい修行をされ、

お釈迦様から伝わった「坐禅」という正しい仏の教えを受け継がれ、

悟りを開かれて釈迦牟尼仏より51代目の法灯を継ぎ、28歳のときに帰朝されました。

帰朝後京都の建仁寺に入られ、その後宇治の興聖寺を開創されました。

寛元元年(1243)鎌倉幕府の六波羅探題 波多野義重公のすすめにより、

越前国志比の庄吉峰寺に弟子懐弉禅師(永平寺2世)等とともに移られました。

翌2年、大仏寺を建立、これを永平寺と改称し、のちに山号を吉祥山に改めて、

ここに真実の仏弟子を育てる道場が開かれました。

以来、御開山道元禅師が説き示された禅の仏法は脈々と相承護持され、

今では全国に1万5千の末寺、檀信徒は800万人といわれております。

パソコンが並んだ受付で納骨を申し出て、以前父の分骨も納めた事を伝えると

一緒に法要して差し上げましょうと言って下さり両親の戒名などを記入。

記憶しておいて良かった〜〜。

案内された控え室。こんなに広いと寒かろうと・・・。

いえいえ、しっかりエアコンが効いていて快適でした。

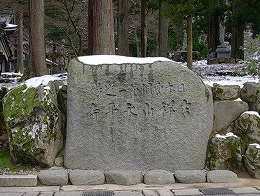

多分、きっと【翔龍】と書いてあるのでしょう。。記念スナップです。

右の紋章?はところどころの柱にあったもの。ピッカピカ・・・金?

あまりの神々しさに、失礼かと思いつつ、どうしても撮りたくて

私が撮り始めたら、他の人たちまで。。。クスッ

館内は撮影してもいいけど、修行僧にはカメラを向けないで・・・と・・・。

1枚だけこそっとm(__)m

法要前のてきぱきとした決められた作法で動いています

寒いかと覚悟していたら、ホットカーペットにストーブまで置いてあり、私達はポカポカでした。

でも一歩畳に出れば爪先ジンジン。

僧侶たちは白い息をはきながら動いています。

このあと10数人の僧侶。身の引締まるような荘厳とした雰囲気の中でお経が始まるのですが

その情景がコンサート会場でゴスペルを聴いているような感動と放心したような状態。。

周りの人達はじっと下を向いているけれど、私はこの様子を目に焼き付けたくて

ず〜〜〜っと僧侶達を眺めていました。。。

1時間も経ってないと思うけど、もっとお経を聞いていたいと思うほど短い時間で終ってしまって・・

そのあと広い寺の隅々まで閲覧

ここは158畳敷きの大広間で、昭和5年、建築当時の天井絵をそのまま修復した、

別名「絵天井の大広間」があります。

天井絵は当時の著名な作家144名による230枚の花や鳥を中心に描かれた美しい色彩画です。

いくつのも階段を上がったり下がったり

途中に備えられている「御美箱」 美しさを保護する箱。。。

行鉢(ぎょうはつ)の時を伝える鐘撞。

行鉢とは食事をとること。永平寺の食事は精進料理と言われる菜食で、食事の作法も大切な修行となっています。

修行僧の顔を撮らないようにして・・・運ばれてきた小粥です。

寺院の建物の事を一般に「伽藍(がらん)」と呼びます。

これは僧侶が修行をする清浄な場所という意味があります。

この中でも特に七つのお堂は「七堂伽藍」と呼ばれ、日常の修行に欠かすことの出来ない重要な建物です。

樹齢何百年の木々も「鐘楼堂(しょうろうどう)」の鐘の音を聞き入っているのでしょうか。。

坐禅で使うおざぶ。一般の人々の坐禅にも使われます。

研修道場「吉祥閣(きちじょうかく)」修行僧の書初めが貼られていました。

一通り見終わって外へ。雪はほんの少し。

気持ちが上気してて寒さも感じないほど。

凛とした清らかな気持ちで志を達した想いでいっぱいでした。。。

↑クリックしてね。。。

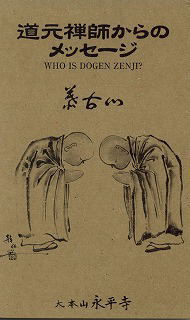

館内に掲げられていたメッセージボードに感銘して

それを紹介したくて写真に撮ったのですが、売店に売ってる事が分かって買ってそれをスキャナーしました。

是非見て読んで頂きたいです。

ホッとしたところでお腹が空いて、正門真向かえにあるお蕎麦屋さん

写真撮ってHPで紹介しますって言ったら喜んでた〜♪

食事で思い出したわ。その前に食べた珍味。

左が「だだみ」 真ん中が「牡蠣」 右が「フキノトウの天ぷら」

「だだみ」って分かる?「白子」のことね。つまり・・・生殖(^_^;)

美味しかった〜〜〜〜♪

福井といえば「東尋坊」有名ですね〜。

【転ぶな・つまずくな・飛び込むな】

ガイドさんの言葉が忘れられません(笑)

どうしても覗き込みたくて・・・でも、足がすくんでへっぴり腰です(^^ゞ

断崖絶壁・・・自然の凄さを感じます

越前海岸沿いにはいくつもの観光地が点在しています

その中でも時期とあってさぞや「水仙の里」は・・・と思いきやまだ3分咲きぐらい・・・

でも「水仙ドーム」の中は花盛り♪

種類も沢山あって珍しさもいっぱい!

上手な育て方や栽培方法も紹介されてて。。

3,000本の水仙の香りに包み込まれますよ〜。

このあと創作竹人形館「越前竹人形の里」にも寄り、素晴らしい伝統美を目の前にし

その中で「お値打ち品」を買って(^^ゞ

夕暮れ間近。。。潮の満ち引きが時を忘れさせるように。。。

。。。越前海岸の夕日。。。

だんだん雲に隠れて。。。

はい!国民宿舎で湯上りの夕食です♪スッピンだからちっちゃく(笑)

そして朝〜〜〜〜〜♪

宮崎村の陶芸村にも行ってきました。

そこで咲いていた椿。。。うっすらと雪をおおってキラキラ輝いていました。

気に入った陶器を見つけて買ってきました。あ、又写真撮ってない(>_<)

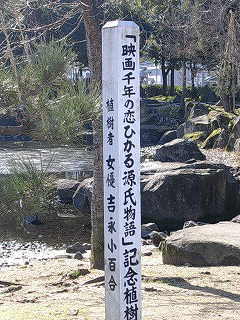

「紫式部公園」

かの紫式部がただ一度だけ京の都を離れ暮らしていた武生市。

平安時代の寝殿造りを模した建物や庭園に雅やかな雰囲気があります。

その一角に「吉永小百合」さんの記念樹が♪

休憩に入った茶屋に飾られていた紫式部のお人形

あまりの可愛さに写真を。。

私も一緒に撮ったけど違いの凄さに外しました(爆)

ここは「辻の蔵」と呼ばれる街並み

ヾ(≧▽≦)ノ イヒヒヒー♪

やっと私以外の人が現れたね〜〜〜〜!今までじ〜〜〜〜〜っと待ってた?(笑)

出し惜しみしてました(^◇^)

覚えているわね!金沢の「なおちゃん」と長男「j君」です。オフ会でも有名ですね(爆)

ここは越前でも一流の「蟹・かに亭」

水槽の中にでっかい蟹がたっくさん!

いっぱいいくらだと思います?2万円ですよ〜〜〜〜!

入ってきた客が値を聞いて、帰ってしまうこと度々・・・。

自分で選んだ蟹をさばいてもらうの!

1ぱい目は「お刺身」に。。。

一緒に乗ってるイカもタコも動いているんです!!

これを目当てで飛んできたなおちゃん(爆)

幸せな顔がとろけます。。。二人とも生まれて初めて「本物」を食べたので感激。。。

2はい目は「蒸し」て♪

「焼蟹」も最高でした!

焼いた蟹味噌を使って「蟹雑炊」に

この店で考案されて広まったという、「大根おろし・ネギ・醤油」をミソと混ぜ合わせ

温かいご飯に乗せる。。そして海老のお吸い物も。。。

蟹でおなかいっぱいなのに、サラサラと入っていくんです♪

このお店の紹介を2月6日?8日だったかな?

朝、日本テレビ系で放映されるそうです。

「野々村誠」と料理研究家の「服部幸應」が出る番組です。

覚えていたら見てみてください。。。

さて、お腹がふくれたところで。。。温泉です。。。

さすがに大勢だから写真は撮れませんでした

なが〜〜〜いダウンロード・・・ご苦労様でしたm(__)m

写真減らして減らして減らしても・・・これだけありました(^_^;)

最後に期待してた?露天風呂なくてごめんなさい(^^ゞ

又近いうちに何かをアップしますけど、面倒がらないで〜〜〜〜(笑)

では

御先祖様に合掌しつつ。。。失礼いたします。。。

。。。マリヤン。。。